音符(おんぷ)のいろいろ

音符(おんぷ)とは、PITCHを伴った音価(おんか)のことを指します。

そしてPITCHを伴わない音価、つまり発音されない音価のことを休符(きゅうふ)といいます。

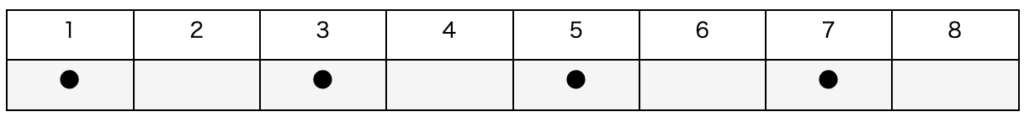

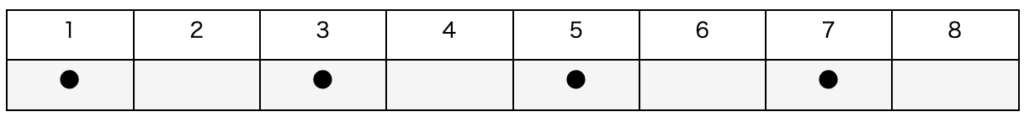

ここで先ほどの図から

この図は4つの均等な音価で構成された小節であり、これを4拍子と呼ぶと説明させていただきました。

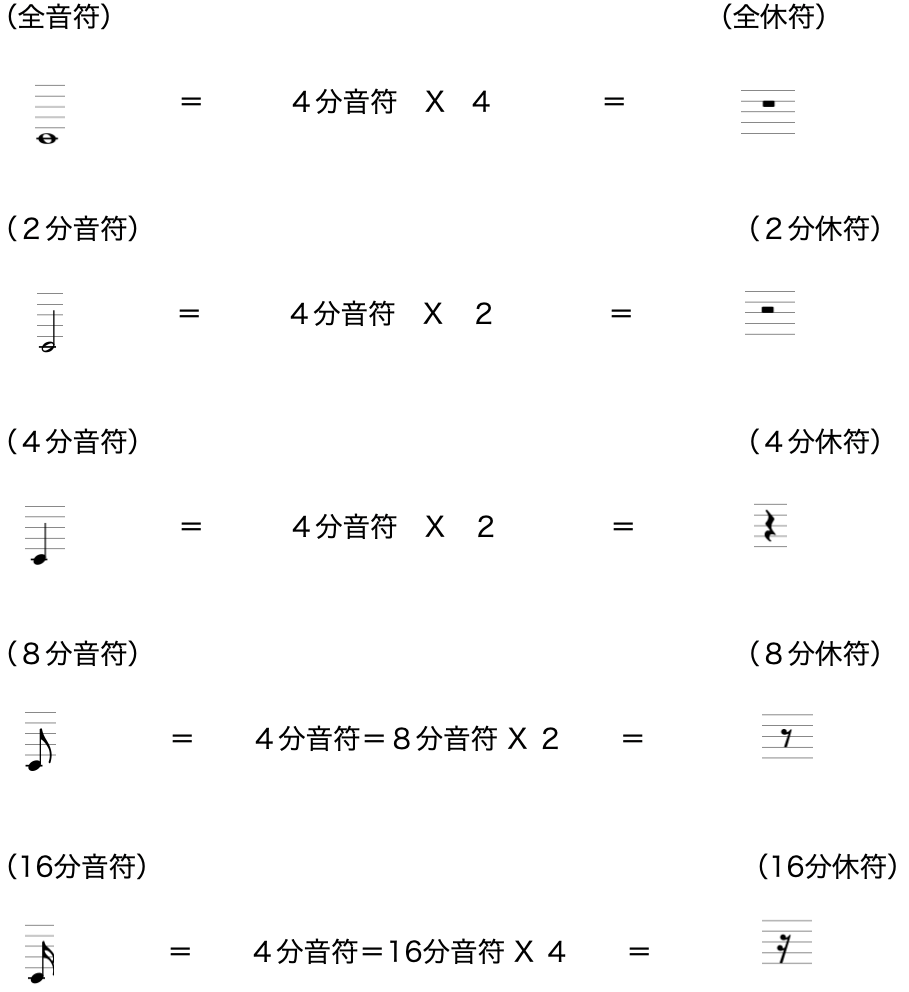

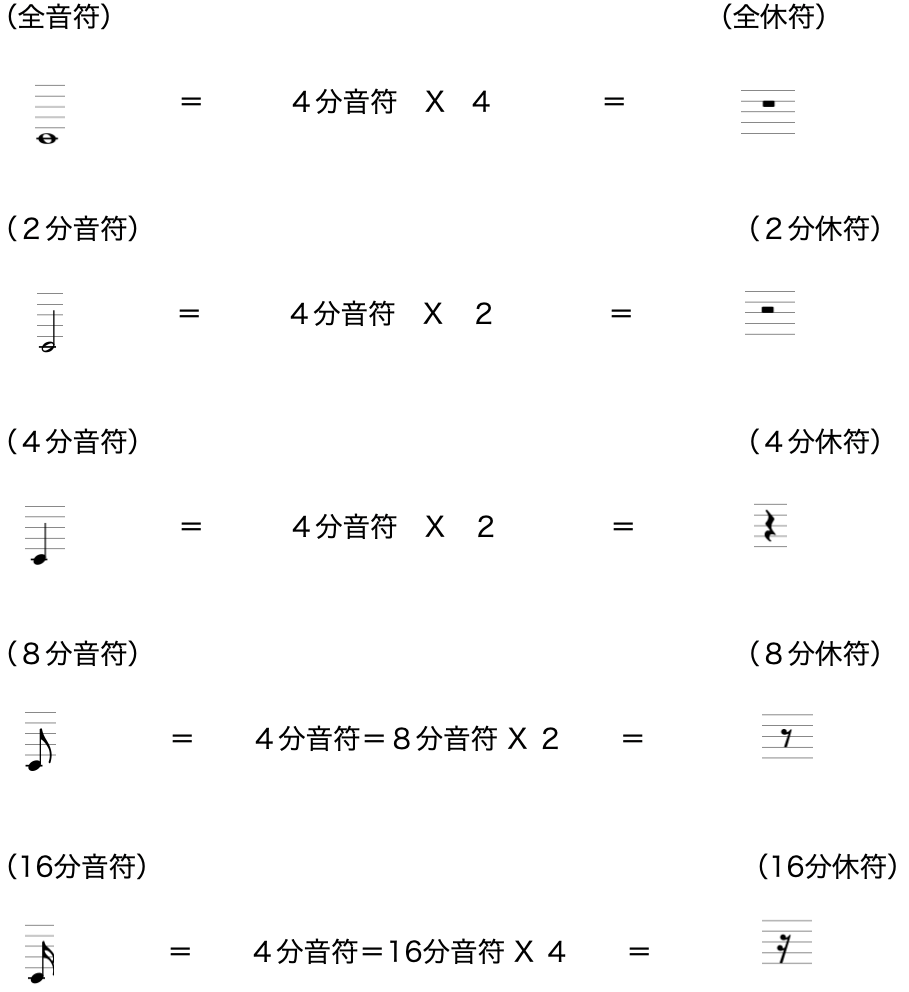

こうして1小節を4等分する音価にPITCHを伴うことによって生まれるのものを4分音符(しぶおんぷ)と呼びます。

楽譜の上では♩で表記されます。

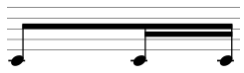

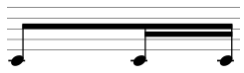

これは4拍子の1小節内に4分音符を4つ並べたものです。

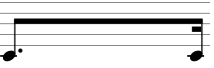

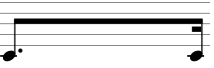

また1小節を分割しない音価、つまり4分音符の4倍の長さを持つ音符を全音符(ぜんおんぷ)といい、楽譜の上では以下の形で表記されます。

1小節を2等分した音価、つまり4分音符の2倍の長さを持つ音符を2分音符(にぶおんぷ)といい、楽譜の上では以下の形で表記されます。

1小節を8等分した音価、つまり4分音符の2分の1の長さを持つ音符を8分音符(はちぶおんぷ)といい、楽譜の上では以下の形で表記されます。

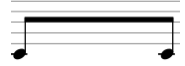

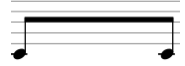

8分音符が複数並べられるときは小節線を結ぶ線が用いられます。

また4拍子においては、4分音符2つ分(8分音符を4つ)を結ばれます。これは楽譜の視認性を高めるためです。

1小節を16等分した音価、つまり4分音符の4分の1の長さを持つ音符を16分音符(じゅうろくぶおんぷ)といい、楽譜の上では以下の形で表記されます。

16分音符が複数並べられるときは小節線を結ぶ線が用いられます。

4分音符の音価では4つ以下の16分音符が結ばれます。

1小節を32等分した音価、つまり4分音符の8分の1の長さを持つ音符を32分音符(さんじゅうにぶおんぷ)といい、楽譜の上では以下の形で表記されます。

32分音符が複数並べられるときは小節線を結ぶ線が用いられます。

4分音符の音価では8つ以下の32分音符が結ばれます。

ここまでで理解いただきたいのが、⚪︎音符の⚪︎に入る数字は4拍子を基準とした1小節の中で何等分された音価を持つかということです。そして音符の名前は3拍子やその他の拍子になっても変わりません。

付点音符(ふてんおんぷ)について

楽譜上では音符の右横に・が付加される音符で、音価は1.5倍になります。

以下の図は付点が付けられた4分音符で、付点4分音符(ふてんしぶおんぷ)と呼ばれます。

そして付点4分音符の音価は4分音符+8分音符の長さになります。

この他付点2分音符や、付点8分音符などもあります。

複付点音符(ふてんおんぷ)について

音符の右横に・が2つ付加される音符で、音価は1.75倍になります。

以下の図は付点が付けられた4分音符で、付点4分音符(ふくふてんしぶおんぷ)と呼ばれます。

そして複付点4分音符の音価は4分音符+8分音符+16分音符の長さになります。

連符(れんぷ)について

一定の範囲の音価を等分した音符のことを連符といいます。よく使われるものでは4分音符を3等分した(1拍)3連符で、通称3連符(さんれんぷ)と呼ばれています。また図のように音符線に 3 が記載されます。

また2分音符を3分割したものを2拍3連(にはくさんれん)と呼びます。4拍子では4分音符が1拍として扱われるため、2拍という数値になります。

全音符を3分割したものを4拍3連(よんはくさんれん)と呼びます。これも4拍子では4分音符が1拍として扱われるため、4拍という数値になります。

その他⚪︎拍5連符や、6連符、7連符、9連符、11連符や13連符など素数を使った連符はよく用いられます。楽譜上の表記の方法は3連符同様音符線にその数値が表記されます。また連符は小節線をまたぐこともあります。

楽譜上において異なる音符の連結について

楽譜はできる限り読みやすいものが好まれます。楽譜の書き方は後述しますが、視認性は重視した記譜の仕方として、ここでは4拍子の1小節内での1拍、つまり4分音符の範囲内でいくつかの例を示します。

8分音符1つ+16分音符2つを連結したケース

付点8分音符1つ+16分音符1つを連結したケース

16分音符+8分音符+16分音符

採譜の方法とタイ(Tie)について

楽譜を書く作業のことを採譜(さいふ)と言います。そして採譜の仕方にも視認性(読みやすさ)を上げるための方法があり、例えば4分の4拍子で8分音符が8つ並んでいるとき、

以上a) b) c) d)の4つのうちどれが一番読みやすいでしょうか?

よく使われるのはb) とd) です。この記譜法には(ここでは4分の4拍子の)小節の前半と後半を分ける意図があります。これはハーモニックリズムという法則によるもので、ここでは簡単な説明だけにしますが、4分の4拍子においては1つ目と3つ目の拍(奇数拍)を強拍(きょうはく)2つ目と4つ目の拍を弱拍(じゃくはく)と言い、1拍目は安定、2拍目は少し不安定、3拍目はやや安定、4拍目は最も不安定という、それぞれの特徴を持っていることから、1拍目だけでなく、3拍目の位置も視認性を良くしておこうといった、楽譜を読みやすくするためのひとつの方法です。そしてこのサイトでは多くの場合 d) の書き方をします。小節が前半と後半に分割されたように見えますね。

またあくまでこの4分の4拍子の1小節内の範囲におけるハーモニックリズムにおいて、a) のように8分音符が8つ並んでいると考えた時、1、3、5、7つ目の位置の拍をオモテ拍、2、4、6、8つ目の位置の拍をウラ拍と呼びます。この呼び方はよく使われます。

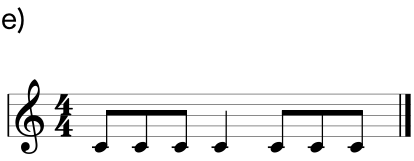

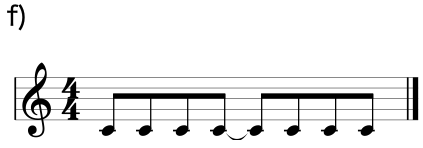

先ほどハーモニックリズムの法則と楽譜の読みやすさを考慮して、小節を等分割しようと指定てもメロディによってはタタタタータタタといった2拍目のウラ拍に4分音符が使われ、3拍目のオモテ拍が見えにくくなってしまいそうなケースもあります。そんな時は e) のように採譜してはわかりづらくなってしまいかねません。

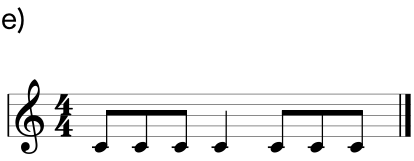

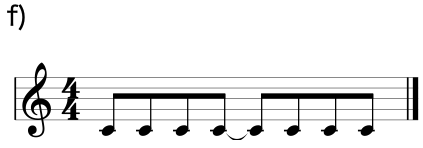

そこでよく使われる手法が、f) のように音符をつなぐものです。これをタイ、英語でTieと言います。

タイは基本的に弱拍(ウラ拍)から強拍(オモテ拍)へと繋がせるもので、小節線(その小節の範囲)を超えることもあります。

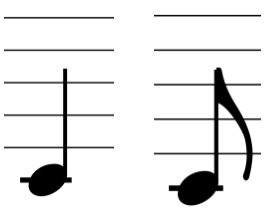

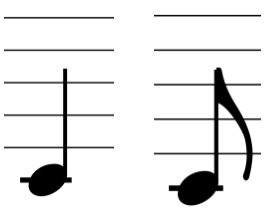

音符の部位の名称

※以下すべて4拍子の1小節内での1拍、つまり4分音符を基本に説明します。

音符の●の部分を符頭、棒の部分を符幹、●と反対側の先端を符尾と言います。

8分音符以下の音符が連続する場合は連結して記譜されます

記譜の仕方は人によって異なりますが、このサイトでは符幹は第3線(5線の中心を境にし、この線よりも下のPITCHには上向きの符幹、上のPITCHには下向きの符幹をつけます。

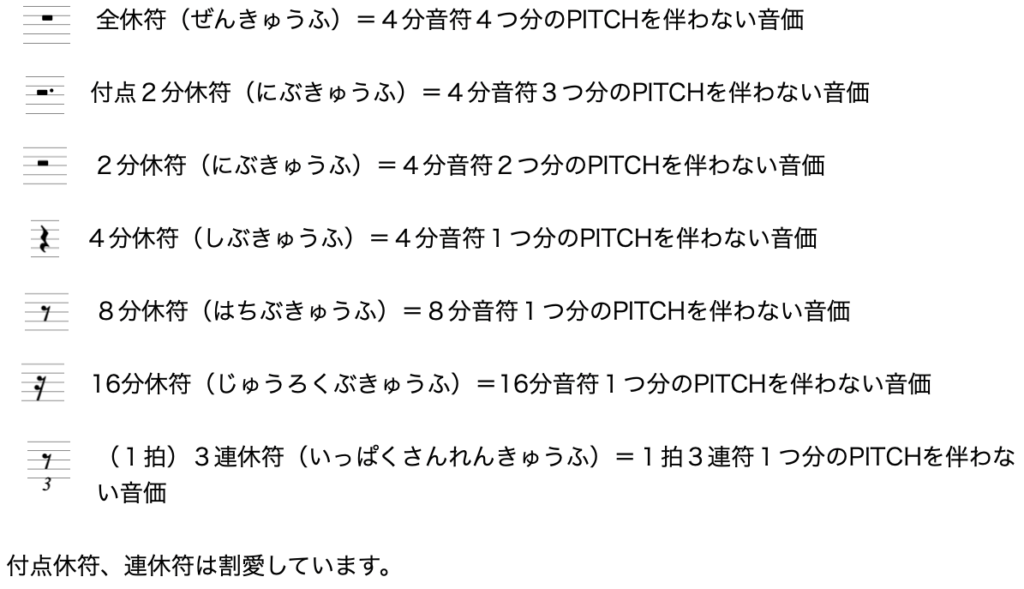

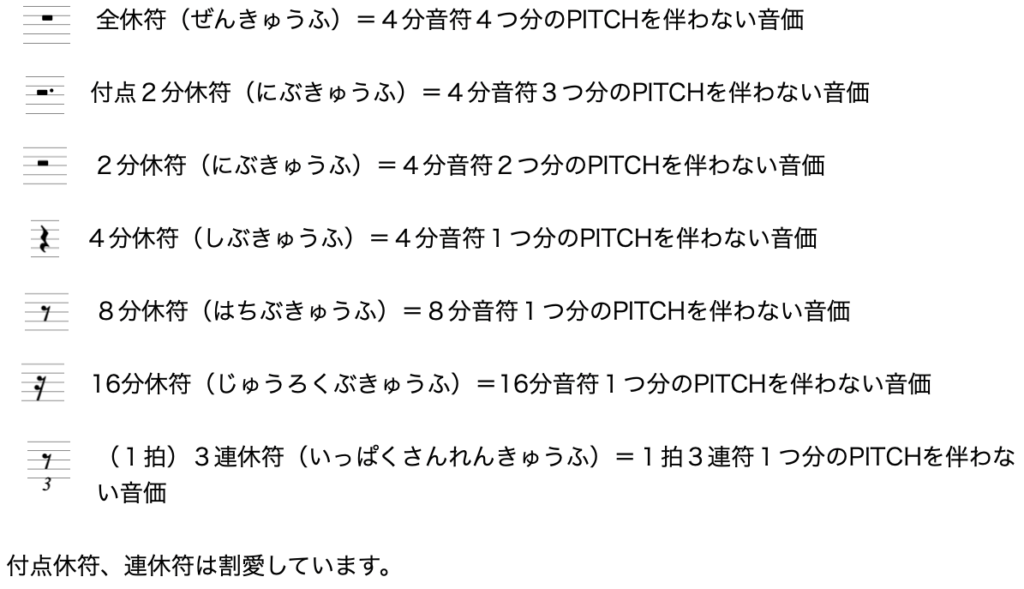

休符(きゅうふ)について

※以下すべて4拍子の1小節内での1拍、つまり4分音符を基本に説明します。

音符と音価の確認

4分音符の音価は、

8分音符2つ分と等しく

1拍3連符3つ分と等しく

16分音符4つ分と等しい。

これを十分に理解してください。