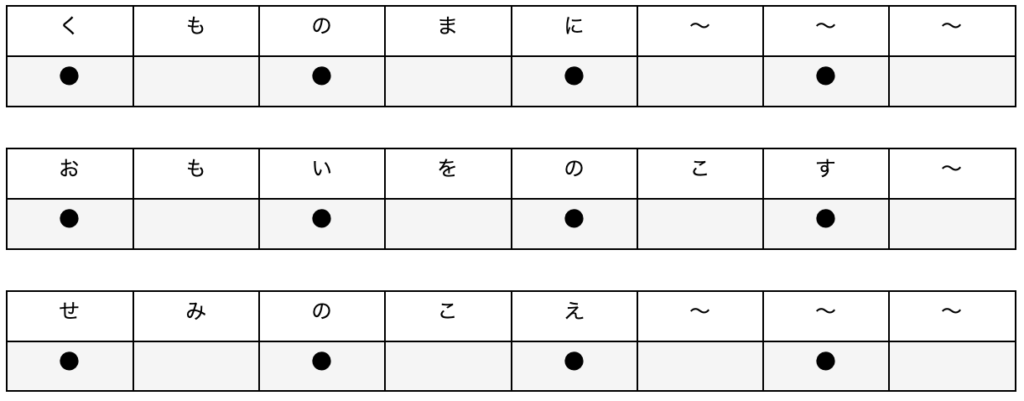

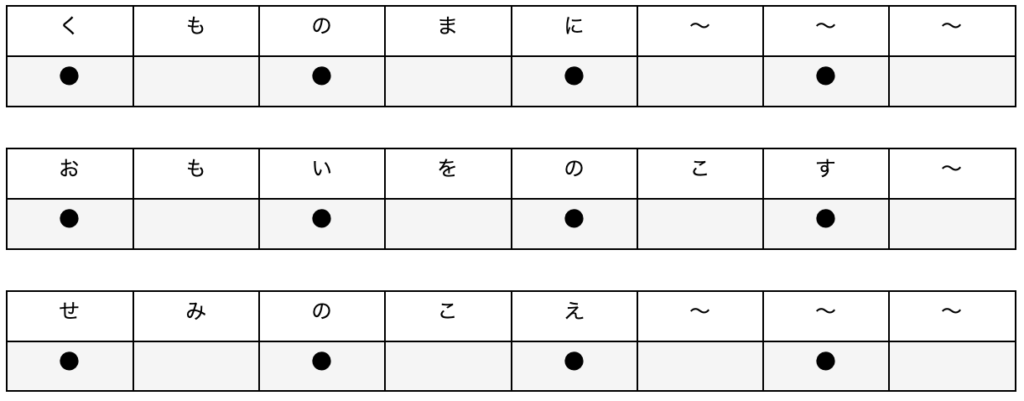

🔳概要🔳にも書きましたが、音楽を形作る3大要素(メロディ、ハーモニー、リズム)の中でも最も大切な要素はリズムです。それは一定のテンポ(演奏される速度)の有無に関わらず、通常楽曲は規則的な文節を使って作られているからです。例えば俳句は575という決まった数字で詠まれるというルールを持ちますが、ここに「雲の間に 想いを残す 蝉の声」という100点満点中5点ほどの俳句があったとして、これを吟詠(歌うように詠みあげること)する人はきっと「雲の間に~~~想いを残す~蝉の声~」といった感じで音楽的にこの句を詠むと思います。ではこの俳句を全部ひらがなにして特定の文字を強調してみることにしましょう。以下の図では下の段に●を付けますが、ここで手拍子を打って、この俳句を詠んでみてください。

ここでは5も7も同様に8つのマスを使っています。そして1つ目3つ目5つ目7つ目と、奇数のマス目に●を入れ、手を打ってくださいとお願いしました。

その意図はこうすることで、この俳句がよりリズミカルで音楽的になったことを実感いただきたかったからです。

そして俳句は5つの発音でまとめられた部分と、7つの発音でまとめられた部分、これら2つのまとまりによって作られていますが、このまとまりのことを音節(おんせつ)= Motif(モチーフ)といい、今後音楽を理解していく上で重要になってきます。

また上の図を見ていただくと、3段に分けられたこれらの音節の上で規則的に●が並べられていることがわかると思います。こういった脈拍のように規則的な範囲で繰り返される拍動の1つを拍(はく)、英語ではBeat(ビート)と言います。

そして図は3段に分かれていますが、これらは3つの音節を表しており、それぞれが別の音節になっています。そしてこれら音節を記入している8つのマスのことを小節(しょうせつ)、英語ではBar(バー)といいます。上の図では1段ごとに4つの拍が並んでいますね。つまり1つの小節の中に4つの拍があります。これを4拍子(よんびょうし)といいます。つまり図は4拍子が3小節あるということになります。

つまり拍子(ひょうし)とは1小節がいくつの拍(はく)で構成されているかを表す単位です。このように音楽とは規則的に配置された拍が作り出すストーリーだと心に留め置いてください。