拍子について

楽譜上の表記では分数で記載されます。この意味は分母に1拍を表す数値、そして1小節の中にその1拍がいくつあるか、またその音価を持っていることをあらわしています。これを拍子記号(ひょうしきごう)と言います。

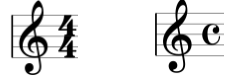

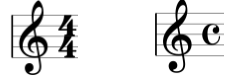

4分の4拍子は以下のように分母に1拍を表す数値(これは4分音符を1拍としていることをあらわしています。)、そして1小節の中にその1拍(ここでは4分音符)が4つ入る音価を持っていることをあらわしています。また4分の4拍子は右のように C と書かれるケースもよくあります。

4分の2拍子は以下のように分子の数値が2になります。また右のように C の中に縦線を重ねた記号で書かれるケースもよくあります。4分の2拍子はBossa Nova(ボサノヴァ)などブラジル音楽ではよく使われる拍子です。

4分の3拍子は以下のように分子の数値が3になります。

これは雑学ですが、中世の西洋音楽において4分の3拍子が「完全なリズム」とされ、拍子記号も「⚪︎」で表記されていたようです。(私はそれを見たことはありません)その一方で4分の4拍子は「不完全なリズム」とされ、拍子記号で「C」が使われるようになったそうです。また「C」はCommon Time(コモンタイム)とも呼ばれます。そして4分の2拍子の「Cに縦線が重ねられた記号」はCut Time(カットタイム)やAlla Breve(アラブレーベ)とも呼ばれるそうです。

2分の2拍子は以下のように分母に1拍を表す数値(これは2分音符を1拍としていることをあらわしています。)、そして1小節の中にその1拍(ここでは2分音符)が2つ入る音価を持っていることをあらわしています。私は2分音符を1拍とした演奏には触れたことはありませんが、ショパンの幻想即興曲がこの2分の2拍子らしいです。

8分の6拍子は以下のように分母に1拍を表す数値(これは8分音符を1拍としていることをあらわしています。)、そして1小節の中にその1拍(ここでは8分音符)が6つ入る音価を持っていることをあらわしています。これはよく使われる拍子で、The Beatles(ビートルズ)のNorwegian Wood(ノルウェーの森)が8分の6拍子です。

また1拍を4分音符、8分音符、2分音符、または16分音符などにすることによって拍子記号の分母はそれに準じた数値になりますが、小節内にそれがいくつ入るかを示す分子の数値は扱いたい音節によって自由に設定できます。4分の5拍子、8分の7拍子、16分の15拍子など色々考えられます(これらは変拍子と呼ばれます。)が、楽譜や、拍子について他人に伝えるときには可能な限り明瞭なものが望まれますので、1拍がどの音符になるのかは大切です。

SubDivision(サブディヴィジョン)

4分の4拍子は1小節の中に1拍(ここでは4分音符)が4つ入る音価を持っていると説明させていただきましたが、4分の4拍子は同時に2分の2拍子と同じ音価になります。つまり1拍をどう考えるかですが、簡単に言えばその楽曲を歌いながら自然に出てくる手拍子が1小節の中に何回あるかです。しかし4分の4拍子の楽曲にも8分音符や16分音符、または1拍連符なども使われるケースが多く、演奏するメロディによっては1拍を4分音符としながらも、1拍を8分音符や1拍3連符として数えるなんてケースも出てきます。こうした拍子を細分化することをSubDivision(サブディヴィジョン)と言います。