現代において最も多く使われている「音=Hz(周波数)」の並びは、いわゆるドレミ、西洋音楽であり、それは「ド」からそのひとつ上の「ド」までの間に12の「PITCH」が配置されています。

.png)

.png)

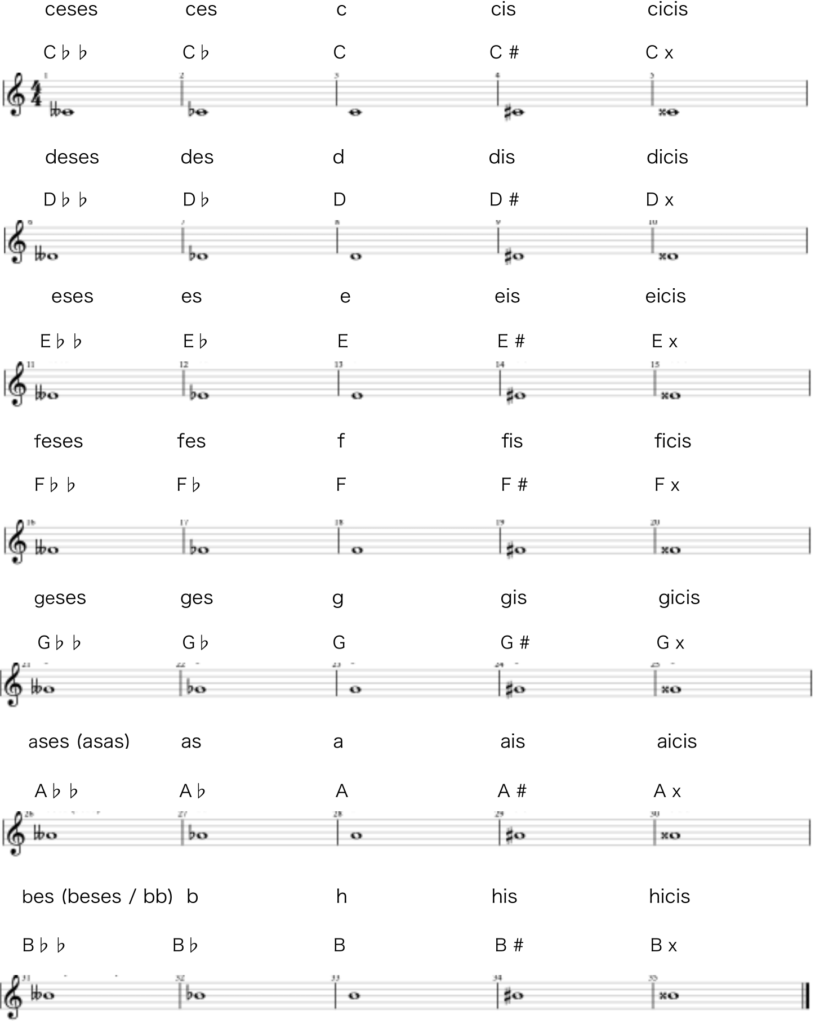

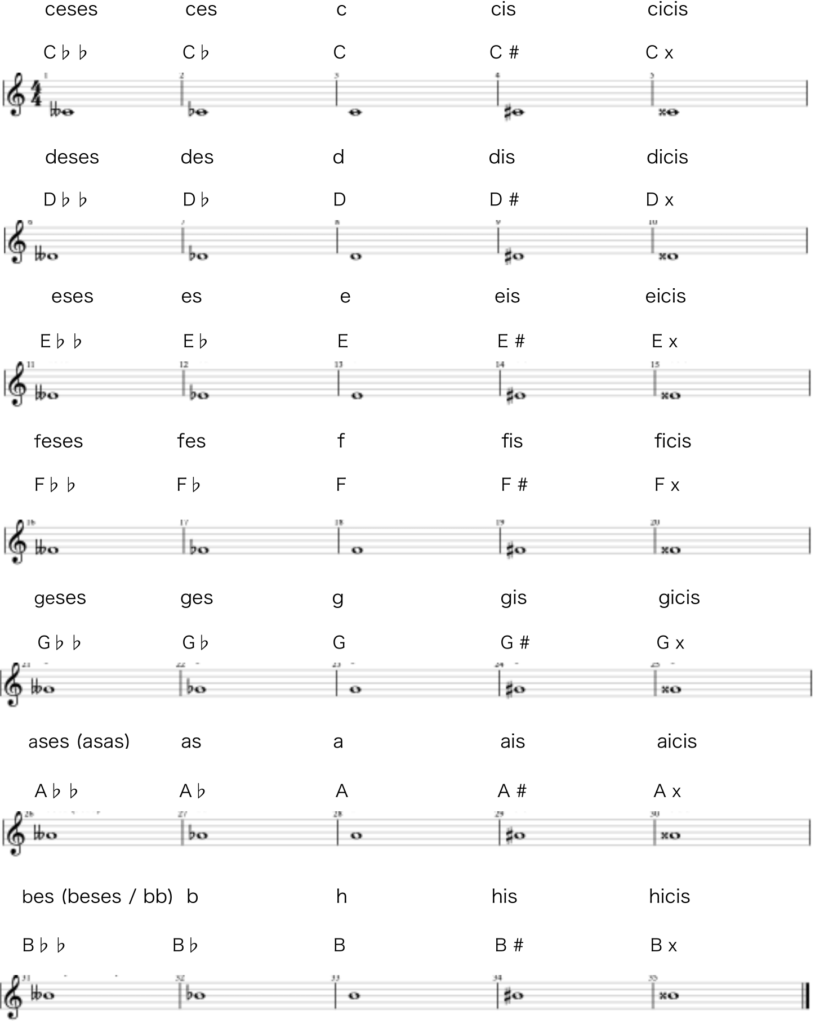

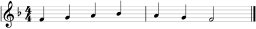

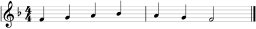

この図は私たちが小学校で習った「ド」から「ド」までの間に、

ド→ド#→レ→レ#→ミ→ファ→ファ#→ソ→ソ#→ラ→ラ#→シ

このように12の「PITCH」がありますね。

またド#はレ♭、レ#はミ♭、ファ#はソ♭、ラ#はシ♭とも呼ばれます。

え?なんで同じ「PITCH」なのに名前がふたつあるの?と思われましたか?

その理由はこれから学ぶ音楽理論の中の法則によって分類されるからです。そこでこれらの「PITCH」を理解するうえで混同しないように音名(おんめい)と階名(かいめい)について説明します。

音名について

このサイトでは単音(音高=Pitch)とコード(和音)の表記を混同を避けるため区別します。

単音について説明する際はドイツ式音名(以下の図の上段)、コードネームを説明及び表記する際は英語式音名(下段)で統一します。

【使用例】C7の構成音(コードトーン)は c , e , g , b です。

階名について

階名とは音高(PITCH)をどう読むかです。

固定ドと移動ド

ここでまず大切なことですが、私たちはかつて小学校で習ったドレミは、先に述べた音名で言うと c d e でした。これは c から始まるドレミ(後に 調(Key)で説明します。)でしたが、この音列が別の音高(PITCH)から始まることもあります。

例えば f からドレミの音列が並べられると f , g , a , b , c , d , e という音名の並びになります。

そこでこの f , g , b をファ ソ ラ と読む方法を固定ド、ド レ ミ と読み替える方法を移動ド と言います。

またこのサイトにおいてはこの移動ドに統一します。

【使用例】

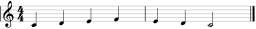

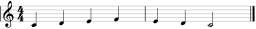

これはハ長調(Key=C)で、c を「ド」と読みます。

これはヘ長調(Key=F)で、f を「ド」と読みます。

つまりこれら2つのメロディを階名で読めば、どちらも「ドレミファミレド」となります。これは実際に楽器で演奏して確認してください。

小学校で習ったドレミの階名

私たちはこれを階名で歌うとき「ド レ ミ ファ ソ ラ シ ド」と習いましたが、このサイトでは「シ」を「ティ」と読み替えます。

その理由は、ド#やミ♭など、「ド レ ミ ファ ソ ラ シ ド」以外(♭や#など)の音高 (PITCH) を歌いやすくするためです。

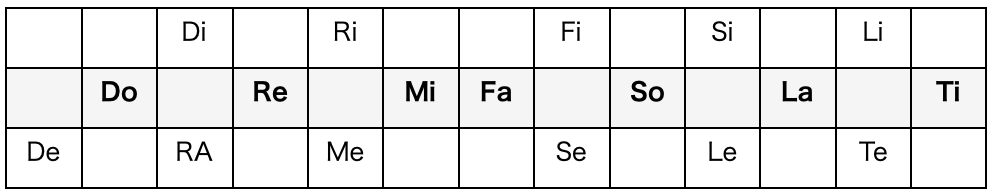

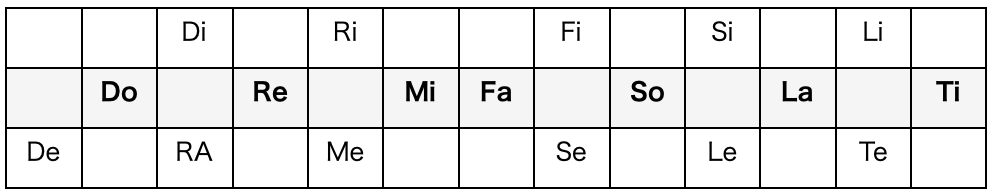

この方法では 以降ローマ字で書きますが、基本的には # が付く時には子音に i 、♭ が付く時には子音に e を用います、早速例外もありますが、この12の階名は使えるようにしてください。

以下が12の階名です。

ここで例外なのは「レ♭」で、これは「ラ♭」との混同を避けるためです。ここで例外なのは「レ♭」で、これは「ラ♭」との混同を避けるためです。

しかしこれは私の私情ながら、私は「R」の発音が苦手です。英語で「Re」と「Le」は違うのでしょうが、私にはその区別ができません。そこで代替案を提案したいところですが、このサイトは一般論を基本にしていますのでここでの言及は避けます。しかし「RAは レ♭」と「Leは ラ♭」であることなど、ややこしいですが慣れてください。

コメント